|

Links sponsorizzati

| |

SPECIALE ACQUA |

ACQUA

> SPECIALE ACQUA > LA POLITICA DELL'ACQUA

> PER LA TUTELA DELLE ACQUE

La politica dell'acqua

Per la tutela delle acque

Questo decreto legislativo è stato definitivamente approvato dal Consiglio

dei Ministri. 23 anni e un giorno dopo la firma della legge 319/76 (cosiddetta

legge Merli), l'11 maggio 1999 il Capo dello Stato ha firmato il decreto legislativo

n. 152, pubblicato poi sul supplemento ordinario della Gu del 29 maggio 1999.

Le finalità del decreto

Le finalità della 152/99

sono riportate nell'articolo 1 e sono:

- prevenire e ridurre l'inquinamento

e attuare il risanamento dei corpi idrici inquinanti;

- conseguire il miglioramento

dello stato delle acque e adeguate protezioni di quelle destinate a particolari

usi;

- concorrere a perseguire usi sostenibili e durevoli delle risorse idriche,

con priorità per quelle potabili;

- mantenere la capacità naturale

di autodepurazione dei corpi idrici nonché la loro capacità di sostenere

comunità animali e vegetali ampie e ben diversificate.

Gli

strumenti

Le finalità della 152/99 sono perseguite con i seguenti

strumenti:

- l'individuazione di obiettivi di qualità per tutti

i corpi idrici;

- il rispetto dei valori limite agli scarichi fissati dallo

Stato, nonché la definizione di valori limite di emissione (in concentrazione

e in massa/tempo) da parte delle Regioni, in relazione agli obiettivi di qualità

del corpo idrico recettore;

- l'individuazione di misure tese alla conservazione,

al risparmio, al riutilizzo e al riciclo delle risorse idriche;

- l'adeguamento

dei sistemi di fognatura, collettamento e depurazione degli scarichi idrici;

- la tutela integrata degli aspetti qualitativi e quantitativi nell'ambito di

ciascun bacino idrografico e un adeguato sistema di controlli e di sanzioni.

|

| L'Aquila:

la fontana delle 99 cannelle |  | Le

principali innovazioni

Gli elementi principali che caratterizzano

il nuovo testo sono individuabili nei seguenti punti:

- il pieno recepimento

della direttive comunitarie 271 e 676 del 1991;

- l'introduzione del criterio

degli obiettivi di qualità dei corpi idrici come riferimento basilare per

la definizione degli interventi di tutela;

- l'uso di indicatori capaci di

valutare lo stato ambientale non solo su criteri di tipo chimico, ma anche di

tipo biologico e tossicologico;

- la tutela integrata degli aspetti quantitativi

e qualitativi nell'ambito di ciascun bacino idrografico, rafforzando le indicazioni

per il corretto e razionale uso delle acque.

L'impostazione che caratterizzava

la legge 319/76, basata sostanzialmente solo sulla definizione di limiti allo

scarico, è stata cambiata spostando l'attenzione dal controllo del singolo

scarico all'insieme degli eventi che determinano l'inquinamento del corpo idrico.

Il dlgs 152/99 è caratterizzato da un approccio combinato (obiettivi

di qualità ambientale del corpo idrico recettore + limiti di emissione).

Infatti, pur mantenendo i limiti allo scarico, demanda la loro modifica e integrazione

alle Regioni sulla base delle esigenze di risanamento di ogni corpo idrico. Alle

misure relative alla qualità degli scarichi dovranno concorrere misure

atte alla difesa quantitativa della risorsa.

Gli obiettivi di qualità

È stato previsto

un doppio (parallelo e contestuale) sistema di obiettivi di qualità:

- un obiettivo, riguardante particolari funzioni o destinazioni d'uso, a

cui sono destinati specifici corpi idrici;

- l'obiettivo di qualità

ambientale relativo a tutti i corpi idrici significativi.

Gli obiettivi

riguardanti specifiche destinazioni d'uso

Fanno riferimento a norme

vigenti e interessano i corsi d'acqua che le Regioni e gli enti locali individuano

per un particolare uso o per una specifica funzione.

Rientrano tra questi

usi e funzioni:

- la produzione di acqua potabile;

- la balneazione;

- la qualità delle acque designate come idonee alla vita dei ciprinidi

e dei salmonidi;

- la qualità delle acque idonee alla vita dei molluschi.

Gli obiettivi di qualità ambientale

L'obiettivo di qualità

ambientale esprime un concetto più ampio di quello legato alle destinazioni

d'uso. Riguarda infatti non solo la qualità idrochimica ma l'intero ecosistema

acquatico (acque, sedimenti, sponde e biota) sia sotto l'aspetto quantitativo

che qualitativo.

In particolare, per le acque superficiali, esprime lo stato

dei corpi idrici in funzione della loro capacità di mantenere e di supportare

comunità animali e vegetali ampie e ben diversificate, il più possibile

vicine alla condizione naturale in cui non appaiono significative modificazioni

dell'ecosistema prodotte dall'attività umana e in cui il sistema mantiene

intatte le sue capacità di risposta e autodifesa dalle perturbazione prodotte

da tali attività grazie ai processi naturali di autodepurazione.

I corpi idrici significativi, sulla base dei dati del monitoraggio e in base ai

criteri di classificazione contenuti nell'Allegato 1 alla legge, devono essere

classificati dalle Regioni nei diversi stati di qualità ambientale, che,

a seconda dei corpi idrici considerati, sono:

| Acque

superficiali |  |

| | Acque

marine

costiere |

Acque

di

transizione | |

Elevato |

Elevato |

Buono | |

Buono |

Buono |

Sufficiente |

| Sufficiente

| Mediocre

| Scadente

| | Scadente

| Scadente

| |

| Pessimo

| |

| | Acque

sotterranee |  |

| Elevato |

| Buono

| | Sufficiente

| | Scadente

| | Stato

naturale particolare

| | |

Lo stato

di qualità ambientale dei corpi idrici superficiali viene definito

in base:

- allo stato ecologico, che è espressione della qualità

della struttura e del funzionamento degli ecosistemi acquatici;

- allo stato

chimico, che è stabilito in base alla presenza dei principali inquinanti

pericolosi, inorganici e di sintesi.

Lo stato di qualità ambientale

dei corpi idrici sotterranei è definito sulla base dello:

-

stato quantitativo, che indica la sostenibilità, sul lungo periodo,

dello sfruttamento della risorsa; è indicativo del rapporto tra i prelievi

in atto e le capacità naturali di ravvenamento;

- stato chimico,

che riguarda la condizione idrochimica dell'acquifero e la presenza di inquinanti

pericolosi.

Con i Piani di tutela (considerati come piano stralcio del piano

di bacino previsto dall'articolo 17 della legge 183/89) devono essere adottate,

a livello di bacino, le misure per raggiungere lo stato ambientale buono entro

il 31 dicembre 2016 in ogni corpo idrico significativo. È inoltre prevista,

per i soli corpi idrici superficiali, una tappa intermedia da raggiungere entro

il 31 dicembre 2008.

Aree che richiedono

specifiche misure di prevenzione

La nuova legge individua anche

zone per le quali, in ragione della loro fragilità, sono previste particolari

attenzioni, specifiche misure di prevenzione e norme vincolistiche.

|

| Un gioco

d'acqua |  | Aree

sensibili

Sono riferite a quei corpi idrici esposti al rischio di eutrofizzazione

e dove sono previsti trattamenti di depurazioni più spinti per gli scarichi

in esse recapitanti. In prima istanza sono individuate dalla legge le seguenti

aree, che potranno essere integrate e modificate dalle Regioni sulla base di criteri

definiti nell'allegato 6:

- i laghi (al di sotto dei 1.000 metri slm) e i

corsi d'acqua a essi afferenti per un tratto di 10 chilometri dalla loro immissione

nel lago;

- le aree lagunari e i laghi salmastri;

- le zone umide individuate

ai sensi della convenzione di Ramsar;

- le aree costiere dell'Adriatico nord-occidentale

dalla foce dell'Adige a Pesaro e i corsi d'acqua a esse afferenti per un tratto

di 10 chilometri all'interno della linea di costa.

Zone vulnerabili

da nitrati di origine agricola

Una prima elencazione di tali aree è

contenuta nell'Allegato 7, insieme ai criteri per la designazione, ove necessario,

di ulteriori zone vulnerabili da parte delle Regioni e delle Province autonome,

sentita l'Autorità di bacino. Nelle zone così individuate, devono

essere rispettate le prescrizioni contenute nel codice di buona pratica agricola

(pubblicato sulla Gu n. 86 del 4 maggio 1999).

Zone vulnerabili da

prodotti fitosanitari

Con le stesse modalità previste per le zone

vulnerabili da nitrati, sulla base delle indicazioni contenute nell'Allegato 7,

le Regioni e le Province autonome identificano le zone vulnerabili, allo scopo

di proteggere le risorse idriche o altri comparti ambientali dall'inquinamento

proveniente dall'uso di prodotti fitosanitari.

Aree di salvaguardia

delle risorse idriche destinate al consumo umano

Sono individuate da

Regioni e Province autonome per mantenere e migliorare le caratteristiche qualitative

delle acque destinate al consumo umano (dpr 236/88) e per la tutela dello stato

delle risorse. Sono distinte in:

- aree di ricarica delle falda;

- emergenze

naturali e artificiali della falda;

- zone di riserva.

Norme per favorire il risparmio e l'utilizzo appropriato

della risorsa

Nei piani di tutela sono adottate le misure volte ad

assicurare l'equilibrio tra la disponibilità della risorsa e i fabbisogni

per i diversi usi, tenendo conto del minimo deflusso vitale, della capacità

di ravvenamento della falda e della destinazione d'uso della risorsa compatibile

con le relative caratteristiche qualitative e quantitative.

Le autorità

competenti effettuano la revisione delle concessioni delle grandi e piccole derivazioni,

secondo le priorità indicate dall'Autorità di bacino, al fine del

mantenimento o del perseguimento degli obiettivi di qualità e della necessità

di garantire il minimo deflusso vitale. Le concessioni di utilizzazione delle

acque minerali sono subordinate al pieno soddisfacimento delle esigenze potabili.

L'articolo 23 della legge, poi, riporta alcune modifiche al regio

decreto 1775/33 atte a garantire un più razionale uso della risorsa attraverso:

-

l'obbligo

a utilizzare risorse più appropriate per i diversi usi (non va usata l'acqua

potabile per lavare le strade o irrigare i giardini o per altri usi che non richiedono

particolari qualità):

- l'utilizzo di

risorse riservate all'uso potabile comporta il triplicamento del canone di concessione;

- è previsto un decreto attuativo per definire norme tecniche per il riutilizzo

agricolo delle acque reflue.

-

criteri

per le concessioni. Nel concedere derivazioni e autorizzare nuovi pozzi, nella

scelta tra più domande concorrenti è preferita la domanda che da

sola, o in connessione con altre utenze concesse o richieste, presenti la più

razionale utilizzazione delle risorse idriche in relazione ai seguenti criteri:

- l'attuale livello di soddisfacimento delle esigenze essenziali dei concorrenti

anche da parte dei servizi pubblici di acquedotto o di irrigazione, evitando ogni

spreco e destinando le risorse qualificate all'uso potabile;

- le effettive

possibilità di migliore utilizzo delle fonti in relazione all'uso;

- le caratteristiche quantitative e qualitative del corpo idrico;

- la quantità

e la qualità dell'acqua restituita;

- in caso di più domande

concorrenti per usi industriali è preferita quella del richiedente che

aderisce al sistema di ecogestione e audit ambientale di cui al regolamento comunitario

1836/93 Cee.

-

sono

previste sanzioni maggiori per prelievi non autorizzati (si sottolinea in particolare

l'abrogazione di alcune parti dell'articolo 17 del regio decreto 1775/33 che rappresentano

una sorta di sanatoria);

-

per

incentivare il riutilizzo di acque già usate è previsto, per le

utenze industriali, un coefficiente aggiuntivo alla tariffa d'ambito (o al canone

di depurazione), riferito al rapporto tra acqua primaria e acqua già utilizzate

nel processo produttivo;

-

vengono

date indicazioni alle Regioni e alle Province autonome affinché vengano

adottate norme per:

- migliorare la manutenzione delle reti di adduzione

e di distribuzione al fine di ridurre le perdite;

- prevedere la realizzazione

di reti duali di adduzione al fine dell'utilizzo di acque meno pregiate per usi

compatibili;

- disporre per le nuove costruzioni, e incentivare per gli edifici

già esistenti, l'utilizzo di tecnologie di risparmio della risorsa;

- installare contatori per il consumo dell'acqua in ogni singola unità

abitativa nonché contatori differenziati per le attività produttive

e del settore terziario esercitate nel contesto urbano;

- prevedere sistemi

di collettamento differenziati per le acque piovane e per le acque reflue;

- prevedere negli strumenti urbanistici, compatibilmente con l'assetto urbanistico

e territoriale, reti duali al fine dell'utilizzo di acque meno pregiate, nonché

tecnologie di risparmio della risorsa. Il Sindaco rilascia la concessione edilizia

se il progetto prevede l'installazione di contatori per ogni singola unità

abitativa, nonché contatori differenziati ove già disponibili reti

duali. Le

Regioni e le Province autonome devono inoltre adottare programmi per il contenimento

dei consumi, per il riciclo dell'acqua e per il riutilizzo delle acque reflue

depurate mediante i quali:

- sono prescritti gli usi delle migliori tecniche

disponibili per la progettazione e l'esecuzione delle infrastrutture nel rispetto

delle norme tecniche emanate ai sensi dell'articolo 6 della legge 5 gennaio 1994,

numero 36;

- sono indicate le modalità del coordinamento interregionale

anche al fine di servire vasti bacini di utenza ove vi siano grandi impianti di

depurazione di acque reflue;

- sono previsti incentivi e agevolazioni alle

imprese che adottano impianti di riutilizzo;

- sono predisposte opportune

convenzioni con gli enti gestori del servizio idrico integrato e con altri enti

per la ricerca, l'informazione e la diffusione dei metodi per il risparmio idrico

domestico e nei settori industriale, terziario e agricolo.

Le norme di

emissione

Le norme sugli scarichi sono caratterizzate da un approccio

combinato tra limiti di emissione e obiettivi di qualità. Viene ridefinito

un sistema di limiti di emissione costituito:

- da limiti fissati centralmente

(legge 319/76 e direttiva 76/464 Cee riguardanti le sostanze pericolose e direttiva

91/271Cee per le acque reflue urbane);

- limiti fissati dalle Regioni e dalle

Province autonome, nell'ambito dei piani di tutela, sulla base degli obiettivi

di qualità.

I limiti fissati localmente potranno essere diversificati

per ogni corpo idrico superficiale in relazione al carico ammissibile per raggiungere

l'obiettivo di qualità. Questi limiti dovranno essere anche in termine

di carico, cioè di massa nell'unità di tempo (ad esempio kg/mese),

oltre che in concentrazione.

I

limiti per le acque reflue urbane

Dall'entrata in vigore della legge 152/99

tutti i nuovi impianti di depurazione delle acque reflue urbane dovranno rispettare

i limiti indicati nella tabella in basso.

Gli impianti provenienti da agglomerati

con meno di 10.000 abitanti equivalenti, recapitanti in mare, e quelli provenienti

da agglomerati con meno di 2.000 abitanti equivalenti recapitanti in acque dolci

superficiali o acque di transizione, devono dotarsi di trattamento appropriato,

che garantisca la conformità dei corpi idrici recettori ai relativi obiettivi

di qualità, o la tutela delle acque sotterranee nel caso di scarico nel

suolo.

Tali trattamenti devono essere individuati con l'obiettivo di: a)

rendere semplice la manutenzione e la gestione; b) essere in grado di sopportare

adeguatamente forti variazioni orarie del carico idraulico e organico; c) minimizzare

i costi gestionali. Questa tipologia di trattamento può equivalere a un

trattamento primario o a un trattamento secondario a seconda della soluzione tecnica

adottata e dei risultati depurativi raggiunti.

Per tutti gli insediamenti

con popolazione compresa tra 50 e 2000 abitanti equivalenti, si ritiene auspicabile

il ricorso a tecnologie di depurazione naturale quali il lagunaggio o la fitodepurazione,

o tecnologie come i filtri percolatori o impianti a ossidazione totale.

Peraltro,

tali trattamenti possono essere considerati adatti se opportunamente dimensionati,

al fine del raggiungimento dei limiti fissati, anche a tutti gli insediamenti

in cui la popolazione equivalente fluttuante sia superiore al 30 per cento della

popolazione residente e laddove le caratteristiche territoriali e climatiche lo

consentano. Tali trattamenti si prestano, per gli insediamenti di maggiori dimensioni

con popolazione compresa tra i 2.000 e i 25.000 abitanti equivalenti, anche a

soluzioni integrate con impianti a fanghi attivi o a biomassa adesa, a valle del

trattamento, con funzione di affinamento.

L'Allegato 5 fornisce inoltre alcune

indicazioni per altri inquinanti: rende obbligatorio prevedere i trattamenti di

disinfezione e richiede di non superare negli scarichi una percentuale (30 per

cento) di azoto ammoniacale rispetto all'azoto totale.

|

Limiti di emissione per gli impianti

di acque reflue urbane |

| Potenzialità

impianto in abitanti equivalenti | | |

2.000 - 10.000 |

>10.000 | |

Parametri | Concentrazione |

% di riduzione |

Concentrazione |

% di riduzione | |

1 BOD5 mg/l

|

<_25 |

70-90 | <_25 |

80 | | 2

COD mg/l | <_125 |

75 | <_125 |

75 | | 3

Solidi Sospesi mg/L | <_35 |

70 | <_35 |

90 | | | | | | |

| I

tempi di adeguamento

In ottemperanza alla direttiva 91/271 Cee, gli scarichi

esistenti alla data di entrata in vigore della legge rimangono soggetti alle normative

emanate dalle Regioni e dalle Province autonome e dovranno conformarsi ai limiti

previsti per i nuovi scarichi: entro il 31.12.2000, se provenienti da agglomerati

con oltre 15.000 abitanti equivalenti; entro il 31.12.2005 se con popolazione

compresa tra 2.000 e 15.000 abitanti equivalenti. Negli stessi tempi gli insediamenti

in questione dovranno dotarsi di fognatura. I

limiti per le acque reflue industriali

Per gli scarichi in corpi idrici

superficiali delle acque reflue industriali rimangono invariati i limiti esistenti

in base alla legge 319/76 e 133/92.

Per gli scarichi di acque reflue industriali

recapitanti in fognatura valgono i limiti indicati nell'Allegato 5, oppure i limiti

fissati dal gestore della pubblica fognatura, se già definiti e se l'impianto

di trattamento al servizio della fognatura è perfettamente funzionante

e in grado di rispettare i limiti dello stesso allegato.

Tali scarichi, saranno

soggetti alle norme dettate dalle Regioni al fine del raggiungimento dell'obiettivo

di qualità stabilito per il corpo idrico recettore.

I limiti per le

sostanze pericolose dovranno rispettare le indicazioni contenute nell'Allegato

5 e per alcune di queste non potranno essere meno cautelativi di quelli indicati

nello stesso allegato. Gli

scarichi sul suolo e nel sottosuolo

Salvo le eccezioni previste, non possono

essere attivati nuovi scarichi nel sottosuolo e sul suolo. Gli scarichi che recapitano

nel sottosuolo dovranno cessare entro il 31 dicembre 2000 e quelli sul suolo dovranno

cessare entro tre anni dall'entrata in vigore del nuovo testo di legge.

Gli

scarichi di acque reflue urbane o di acque reflue industriali, che in virtù

delle eccezioni contemplate nel nuovo testo di legge e specificate nell'Allegato

5 continuano a recapitare sul suolo, dovranno conformarsi alle indicazioni e ai

limiti contenuti nell'Allegato 5.

Tali eccezioni riguardano in particolare

l'esistenza di rilevanti problemi di ordine tecnico relativi alla idrografia,

alla geologia e alla morfologia del territorio, o il caso di elevate distanze

dal più vicino corpo idrico superficiale.

Tutela

delle aree di pertinenza dei corpi idrici

Al fine di assicurare il

mantenimento o il ripristino della vegetazione spontanea nella fascia immediatamente

adiacente ai corpi idrici, con funzioni di tutela dall'inquinamento diffuso da

contemperarsi con le esigenze di funzionalità dell'alveo, la legge demanda

alle Regioni e alle Province autonome il compito di disciplinare gli interventi

di trasformazione e di gestione del suolo e del soprasuolo previsti nella fascia

di almeno 10 metri dalla sponda di fiumi, laghi, stagni e lagune. È comunque

vietata la copertura dei corsi d'acqua, a meno che non sia imposta da ragioni

di tutela della pubblica incolumità e per la realizzazione di impianti

di smaltimento dei rifiuti.

Le aree del demanio fluviale di nuova formazione,

ai sensi della legge 5 gennaio 1994, numero 36, non possono essere oggetto di

sdemanializzazione.

|

Norme abrogate dalla legge 11

maggio 1999 n.152 |

Con

la nuova legge 11 maggio 1999, n. 152, sulla tutela delle acque dall'inquinamento

vengono abrogate le seguenti norme: Con

la nuova legge 11 maggio 1999, n. 152, sulla tutela delle acque dall'inquinamento

vengono abrogate le seguenti norme: -

legge

10 maggio 1976, n. 319; -

legge

8 ottobre 1976, n. 690, di conversione con modificazioni del decreto legge 10

agosto 1976, n. 544; -

legge

24 dicembre 1979, n. 650; -

legge

5 marzo 1982, n. 62, di conversione con modificazioni del decreto legge 30 dicembre

1981, n. 801; -

decreto del Presidente

della Repubblica 3 luglio 1982, n. 515; -

legge

25 luglio 1984, n. 381 di conversione con modificazioni del decreto legge 29 maggio

1984, n. 176; -

gli articoli

4 e 5 della legge 5 aprile 1990, n. 71, di conversione in legge del decreto legge

5 febbraio 1990, n. 16; -

decreto

legislativo 25 gennaio, 1992, n. 130;

-

decreto

legislativo 27 gennaio, 1992, n. 131; -

decreto

legislativo 27 gennaio, 1992, n. 132; -

decreto

legislativo 27 gennaio, 1992, n. 133; -

articolo

2, comma 1, della legge 6 dicembre 1993, n. 502, di conversione con modificazione

del decreto legge 9 ottobre 1993, n. 408; -

articolo

9 bis della legge 20 dicembre 1996, n. 642, di conversione con modificazioni del

decreto legge 23 ottobre 1996, n. 552; -

legge

17 maggio 1995, n. 172, di conversione del decreto legge 17 marzo 1995, n. 79.

| |

Il

piano di tutela

Una considerazione specifica va fatta su un tema

che è stato una delle principali fonti di contrasto nel confronto con le

Regioni: lo schema procedimentale scelto per l'approvazione del piano di tutela.

Tale procedura prevede tre momenti:

a) la definizione di

obiettivi e criteri generali da parte dell'Autorità di bacino (entro il

31.12.2001);

b) la redazione dei piani di tutela da parte delle

Regioni (entro il 31.12.2003);

c) la formulazione del parere vincolante

da parte delle Autorità di bacino e l'approvazione finale del piano da

parte delle Regioni entro il 31.12.2004.

Il parere dell'Autorità

di bacino non deve entrare nel merito delle scelte puntuali fatte dalle singole

Regioni, ma deve verificare la coerenza generale dei diversi piani e la conformità

degli stessi ai criteri e agli obiettivi definiti all'inizio dall'Autorità

di bacino.

Questa divisione di competenze, che tiene conto dell'attuale

impostazione normativa derivata dalla legge 183/89 sulla difesa del suolo, è

tesa a salvaguardare le specificità dei due enti (più pianificatorio

il primo, programmatorio e soprattutto gestionale e operativo il secondo), assegnando

il compito di redazione del piano e la definizione degli interventi alle Regioni.

Il piano di tutela, costituendo un piano stralcio di settore del piano di bacino

della legge 18 maggio 1989 n. 183, si pone nella gerarchia della pianificazione

del territorio come un piano sovraordinario "perché i vincoli posti

dal predetto piano obbligano immediatamente le amministrazioni e gli enti pubblici

(statali e regionali) i quali sono tenuti a osservarli e a operare in conseguenza"

(Corte Costituzionale, sentenza numero 13 del 2 febbraio 1995). Questo dovrebbe

facilitare il coordinamento con gli altri piani regionali ambientali e la conformità

ai piani urbanistici.

Il sistema messo a punto è in realtà

uno strumento di garanzia proprio per le Regioni, in particolar modo per quelle

che si trovano a valle. Evita infatti che lo sforzo fatto per perseguire gli obiettivi

sia vanificato da scelte non coerenti operate a monte. Cosa può fare il

Veneto per risanare l'Adige se a questo obiettivo non contribuiscono le province

di Trento e Bolzano? Riuscirà l'Emilia Romagna a migliorare la qualità

del Po e dell'Adriatico prima che Milano depuri le sue acque e che il Lambro diventi

più pulito?

Sanzioni e danno ambientale

Oltre a una

serie di sanzioni amministrative, e in alcuni casi penali, è previsto un

sistema di risarcimento del danno ambientale provocato da comportamenti in violazione

della legge.

In particolare, chi provoca un danno alle acque, al suolo e ad

altre risorse è tenuto al rispristino ambientale. Il ministero dell'Ambiente

ha il diritto di ottenere il risarcimento del danno non eliminabile con gli interventi

di bonifica. A tal fine, quando non sia possibile una precisa quantificazione

economica, è previsto un sistema automatico basato sull'entità della

sanzione amministrativa o sulla sanzione penale erogata. In

conclusione, bisogna ricordare che i nodi critici da affrontare per l'applicazione

della legge sono principalmente:

- quello finanziario e gestionale;

- quello dei controlli.

Un primo aspetto è quello finanziario

relativo all'entità delle risorse da reperire e alle forme di finanziamento.

La stima più recente individua infatti in circa 60.000 miliardi la somma

di investimenti necessari ad adeguare il sistema fognario e depurativo italiano.

È peraltro giusto sottolineare che tale somma è in media con quelle

previste dagli altri paesi dell'Unione europea. Infatti la media italiana per

abitante equivalente è di lire 540.000 contro il massimo della Germania

di circa 1.200.000 e il minimo di 220.000 della Grecia.

Tali risorse

finanziarie possono essere coperte solo in parte dallo Stato, mentre la grossa

parte deve essere coperta attraverso la messa in atto del sistema tariffario previsto

dalla legge 36/94, che purtroppo ancora stenta a partire.

Il secondo aspetto,

quello gestionale, riguarda in parte anche esso il tema finanziario (non basta

trovare i soldi per costruire l'impianto, bisogna anche farlo funzionare), ma

anche il miglioramento delle capacità tecniche progettuali e gestionali.

Infatti non sempre gli interventi effettuati raggiungono un livello sufficiente

nel rapporto costi/benefici. Molte volte gli impianti sono troppo piccoli per

essere gestiti bene, altre volte sono inutilmente complessi per le esigenze locali

e, infine, troppo spesso i comuni e gli enti gestori non hanno personale abbastanza

preparato per gestirli. Su questi temi il ministero dell'Ambiente si sta attrezzando

per dare indicazioni operative o linee guida.

Il secondo nodo riguarda

la grave carenza di strutture capaci di garantire un monitoraggio efficace e continuativo

della qualità dei corsi d'acqua e degli scarichi. Non si tratta solo di

carenze strutturali, ma anche di carenze culturali: non si comprende ancora appieno,

infatti, l'importanza che hanno il monitoraggio, la raccolta, l'analisi e l'aggiornamento

delle informazioni per la gestione delle acque e il risanamento dei corpi idrici.

C'è la necessità di colmare al più presto questa grave

lacuna, anche attraverso la raggiunta piena funzionalità del sistema Anpa/Arpa.

Un altro elemento da sottolineare riguarda una carenza che ancora la nuova normativa

non ha completamente superato. Non si è infatti riusciti ad assumere compiutamente

un'impostazione della tutela, soprattutto per quanto riguarda la parte relativa

al controllo degli scarichi, basata su criteri ecotossicologici.

Uno

sforzo in tal senso è stato fatto e ciò si può cogliere soprattutto

da una lettura attenta dell'Allegato relativo ai criteri di monitoraggio e classificazione

dei corpi idrici, ma l'impostazione culturale, tecnica e politica che ancora contraddistingue

alcuni importanti ministeri non ha permesso ulteriori passi avanti in tal senso.

Bisogna comunque sottolineare come l'impostazione del citato allegato, oltre a

introdurre ampiamente tali concetti, è sufficientemente elastico da permettere

una successiva evoluzione in tal senso di tutta la legge. Per questi motivi, anche

se la realtà del mondo tecnico e scientifico richiedeva avanzamenti più

spinti, i piccoli passi avanti contenuti nel nuovo decreto aprono una strada che

porterà in breve novità più rilevanti.

Un'ultima

considerazione riguarda un'importante positiva ricaduta che questa legge, attraverso

la logica degli obiettivi di qualità integrata con le azioni di tutela

quantitativa, introduce nelle politiche di risanamento e nei relativi piani finanziari.

L'individuazione di obiettivi definiti e misurabili, contestualmente alla definizione

di precisi traguardi temporali (2008 obiettivo intermedio e 2016 obiettivo finale)

in cui questi obiettivi devono essere raggiunti, costringerà la pianificazione

a una logica per obiettivo. Sarà necessario pianificare l'utilizzazione

delle risorse che si rendono disponibili nella maniera più consona per

il raggiungimento dei risultati attesi; inoltre la presenza di standard di qualità

ben definiti renderà misurabili gli effetti degli interventi, permettendo

così di valutarne il rapporto costo benefici, l'efficacia e l'efficienza.

In questo modo, gli investimenti della Comunità europea o dello Stato potranno

più facilmente essere orientati verso quegli interventi che rispondono

di più a questa logica.

di Riccardo

Rifici, Irene Di Girolamo

| La

struttura della legge |

|

|

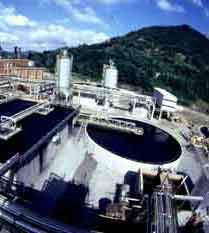

| Un depuratore

industriale |  | Il

decreto legislativo n. 152/99 è organizzato in 6 Titoli,

7 Allegati

tecnici, 8 Decreti attuativi.

I titoli

- Principi generali

- Obiettivi di qualità

- Tutela dei corpi idrici e disciplina degli scarichi

- Gestione dei corpi

idrici

- Sanzioni

- Disposizioni finali

Gli allegati

Allegato 1 - Monitoraggio e classificazione delle acque in funzione degli

obiettivi di qualità ambientale. Contiene i criteri per l'identificazione

e la classificazione dei corpi idrici significativi.

Allegato 2

- Criteri per la classificazione dei corpi idrici a destinazione funzionale. Riporta

i criteri generali e le metodologie per il rilevamento delle caratteristiche qualitative

e per la classificazione delle acque superficiali, secondo la normativa vigente:

in particolare quelle delle acque superficiali destinate alla produzione di acque

potabile (dpr 3 luglio 1982 numero 515), delle acque superficiali idonee alla

vita dei pesci salmonicoli e ciprinicoli (dl 25 gennaio

1992 numero 130) e

di quelle destinate alla vita dei molluschi

(dl 27 gennaio 1992 numero 131).

Tali norme vengono abrogate

con l'entrata in vigore della nuova legge.

Allegato 3 - Rilevamento delle caratteristiche dei bacini idrografici e analisi

dell'impatto esercitato dall'attività antropica. Vengono previste, per

le acque superficiali e per quelle sotterranee, due distinte fasi: una finalizzata

all'acquisizione delle conoscenze disponibili e una relativa alla costituzione

di un archivio anagrafico dei corpi idrici. Per quanto riguarda la prima fase

sono riportati gli elementi geografici, geologici, idrogeologici, fisici, chimici,

biologici e socioeconomici da prendere in considerazione per la caratterizzazione

dei bacini. Relativamente alla seconda fase sono indicate le modalità per

la compilazione di una scheda informatizzata che riporti, per ciascun corpo idrico,

tutte le informazioni sugli impatti esercitati dalle attività umane.

Allegato 4 - Contenuti dei piani di tutela dei bacini idrografici. Riporta

i criteri e le modalità per la redazione dei piani di tutela e la gestione

degli interventi e delle misure previste dal piano stesso.

Allegato 5

- Limiti di emissione degli scarichi idrici. Riguardante le norme di emissione

per gli scarichi degli impianti di acque reflue urbane, recapitanti in aree sensibili

e non, e delle acque reflue industriali.

Allegato 6 - Criteri per l'individuazione

delle aree sensibili e meno sensibili. Vengono definiti, in ottemperanza alla

direttiva 91/271/Cee, i criteri per l'individuazione o la reidentificazione da

parte delle regioni delle aree sensibili o meno sensibili.

Allegato 7

- Zone vulnerabili. Riporta i criteri per l'individuazione o la reidentificazione

da parte delle Regioni delle zone vulnerabili, nonché i criteri e la metodologia

per la definizione dei programmi di azione da parte delle stesse Regioni. È

diviso in due parti, la prima riguarda le zone vulnerabili da nitrati di origine

agricola e la seconda le zone vulnerabili da prodotti fitosanitari.

I

decreti attuativi

- Norme

tecniche per la movimentazione dei fondali marini e lo sversamento in mare. Decreto

del Ministro dell'Ambiente di concerto con i Ministri dei Lavori pubblici e per

le Politiche agricole, da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore del

nuovo testo di legge.

- Criteri

e modalità per l'applicazione sul terreno di effluenti zootecnici e acque

di vegetazione. Decreto del Ministro per le Politiche agricole di concerto con

i Ministri dell'Ambiente, dell'Industria, della Sanità e dei Lavori pubblici

da emanarsi entro 180 giorni dall'entrata in vigore del nuovo testo di legge.

-

Norme tecniche per il riutilizzo delle acque reflue urbane. Decreto del Ministro

dell'Ambiente di concerto con i Ministri per le Politiche agricole, della Sanità,

dell'Industria e dei Lavori pubblici.

- Criteri

relativi al contenimento dell'impatto sull'ambiente derivante dalle attività

di acquacoltura e piscicoltura. Decreto del Ministro dell'Ambiente di concerto

con i Ministri per le Politiche agricole, dei Lavori pubblici, dell'Industria

e della Sanità.

- Criteri

per la standardizzazione dei dati e per la trasmissione delle informazioni. Decreto

del Ministro dell'Ambiente di concerto con i Ministri competenti e la conferenza

Stato-Regioni (in via di predisposizione da parte dell'Anpa).

- Criteri

per la definizione del bilancio idrico di bacino. Decreto del Ministro dei Lavori

pubblici di concerto con i Ministri competenti e la conferenza Stato-Regioni.

- Criteri per la definizione

delle modalità per l'applicazione delle riduzioni del canone previste dall'articolo

18 della legge 36/94. Decreto del Ministro dei Lavori pubblici di concerto con

i Ministri competenti e la conferenza Stato-Regioni.

- Criteri

per la predisposizione dei progetti di gestione dell'attività di "manutenzione"

delle dighe. Decreto del Ministro dei Lavori pubblici di concerto con i Ministri

competenti e la conferenza Stato-Regioni

|  |

| | |

| | | | |

| | | |