ACQUA

> SPECIALE ACQUA > LA SCIENZA PER

L'ACQUA > IL NUOVO CORSO DELL'IDROGEOLOGIA

La scienza per l'acqua

Il nuovo corso dell'idrogeologia

Negli anni '70 e

'80, la raccolta dei dati idrologici mirava soprattutto a ottenere le informazioni

di base necessarie allo sfruttamento delle risorse d'acqua per soddisfare i bisogni

e alla riduzione delle perdite umane e materiali imputabili alle inondazioni.

I dieci anni successivi sono stati maggiormente imperniati sulla gestione delle

risorse, nell'ottica dello sviluppo durevole.

Se si è passati,

in materia di applicazione dei dati idrologici, dalla valorizzazione all'utilizzazione

durevole delle risorse, lo scopo primario della riduzione (gestione) dei rischi

non è cambiato. Nello sfruttamento delle risorse idriche, si è cercato

di attenuare la minaccia di interruzioni dell'approvvigionamento o i danni di

eventi estremi, siccità e inondazioni, per le persone e i beni. L'obiettivo

era che le risorse fossero disponibili nel luogo e al momento voluto per il rifornimento

delle città, per l'agricoltura, la navigazione o altri usi. I dati idrologici

sono stati sempre considerati utili alla protezione dell'ambiente, ma non sono

sempre stati una priorità. Fra i rischi ai quali dobbiamo fare fronte oggi

figurano la proliferazione delle alghe, la salinizzazione, la distruzione degli

habitat naturali e l'aumento del numero di specie minacciate.

La chiave

della riduzione dei rischi risiede nella conoscenza delle risorse d'acqua nella

loro variabilità naturale. Gli archivi a lungo termine costituiscono la

migliore risorsa di sapere in materia. Tuttavia, mentre ci occupiamo oggi di aspetti

diversi di queste risorse, abbiamo bisogno di altre informazioni e manchiamo di

dati integrati, soprattutto sulla qualità, sul consumo e sulla domanda.

| Per

una gestione durevole dell'ambiente |

I

dati idrologici negli anni '70 e '80 erano finalizzati allo sfruttamento delle

risorse e alla riduzione delle perdite umane e materiali. I

dati idrologici negli anni '70 e '80 erano finalizzati allo sfruttamento delle

risorse e alla riduzione delle perdite umane e materiali.

Negli ultimi anni

la loro utilizzazione e applicazione sono invece state indirizzate alla gestione

delle risorse stesse, nell'ottica dello sviluppo sostenibile

|

| |

Nuove

applicazioni dei dati idrologici e connessi

Come abbiamo visto sopra,

i principi legati alla gestione delle risorse d'acqua sono profondamente cambiati

negli anni '90. Sono stati precisati e studiati in occasione di numerosi incontri

internazionali, quali la Conferenza internazionale sull'acqua e l'ambiente a Dublino

nel 1992 (Acc/Isgwr, 1992) e la Conferenza delle Nazioni Unite per l'ambiente

e lo sviluppo che ha definito il programma Azione 21 (Cnued, 1992). Essi sono:

- la visione dell'acqua come bene economico al quale è attribuito un valore,

in tutte le sue utilizzazioni;

- l'importanza dell'acqua per lo sviluppo durevole;

- la natura multidisciplinare della gestione delle risorse d'acqua;

- il riconoscimento

che l'acqua dolce è una risorsa rara e fragile, indispensabile a tutte

le forme di vita.

Questi sono tutti principi fondamentali per l'ambiente,

ma il secondo e il quarto, insistendo sull'importanza dell'acqua per lo sviluppo

durevole e per il mantenimento della vita, rappresentano una netta evoluzione

della prospettiva. Si è sentita più forte la necessità di

ottenere informazioni che facilitino la gestione delle risorse d'acqua nell'ottica

dello sviluppo durevole. Invece, l'applicazione di regole di redditività,

derivanti dalla visione dell'acqua come bene economico, ha gravemente pesato sui

budget destinati ai gruppi incaricati di raccogliere dati a lungo termine a sostegno

dei processi decisionali. Credo sia tempo di tornare all'essenziale e di valutare

i dati sull'idrologia e le risorse d'acqua che accumuliamo. Dobbiamo ridefinire

le nostre necessità alla luce di numerosi criteri: tipi di dati ottenuti,

attendibilità e classe di qualità secondo le applicazioni (compresa

l'integrazione delle reti di raccolta). Nei termini della Guida delle pratiche

idrologiche (Omm, 1994), dobbiamo rivedere la raccolta, il trattamento e la diffusione

dei dati.

Tipi

di dati raccolti

È fondamentale, per lo sviluppo durevole presente

e futuro, avere informazioni esatte sulla quantità, la variabilità

e la qualità delle risorse d'acqua di ogni nazione. La piovosità

e, di conseguenza, il flusso variabile nella maggior parte delle regioni, alcune

sottoposte a lunghi periodi di siccità, altre a inondazioni devastanti.

La domanda cresce praticamente ovunque, inasprendo la competizione fra gli utilizzi.

La qualità e la quantità tendono a variare, le precipitazioni sono

difficili da prevedere e le fonti di approvvigionamento sono spesso lontane dai

grandi centri di consumo.

Come abbiamo visto, oggi si mette di più

l'accento sulla gestione durevole che sullo sfruttamento delle risorse idriche.

Si deve quindi allargare il ventaglio dei dati raccolti e riconoscere che siamo

passati dalla semplice raccolta alla creazione di sistemi di informazione integrati

(nel riquadro alla pagina successiva si trovano i tipi di dati idrologici necessari,

fra gli altri, per una gestione durevole delle risorse idriche).

La natura

dei dati non è il solo aspetto importante; le informazioni raccolte devono

avere caratteristiche particolari secondo i nuovi bisogni o l'evoluzione dei bisogni

attuali. Queste caratteristiche comprendono:

- la copertura spaziale (punto,

zona, ecc.);

- la copertura temporale (secondo, giorno, mese, ecc.);

-

la raccolta regolare o intermittente;

- la disponibilità (tempo reale

o differito);

- l'accessibilità (data base o copie cartacee);

-

l'affidabilità/l'esattezza;

- le informazioni descrittive (metadati).

Esempi concreti di utilizzazione

nell'ottica dell'ambiente

|

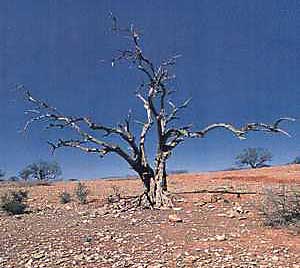

| Desertificazione

della savana |

|

Variabilità

e evoluzione del clima

Il Gruppo intergovernativo di esperti sull'evoluzione

del clima (Giec, 1995) ha pubblicato un rapporto, dal titolo Analisi tecnico-scientifiche

di impatti, adattamenti e mitigazioni del cambiamento climatico, dove si sottolinea

ciò che segue relativamente alle modifiche dell'ambiente (precipitazioni)

legate all'evoluzione del clima: "Globalmente, l'evoluzione del clima potrà

tradursi in un aumento dell'umidità. Secondo gli attuali modelli climatici,

le precipitazioni medie dovrebbero aumentare dal 3 al 15 per cento nel mondo,

per un aumento della temperatura da 1,5 a 4,5° C. Se è probabile che

la piovosità aumenti in alcune regioni e diminuisca in altre, i risultati

non concordano per quanto riguarda il volume o la distribuzione delle precipitazioni".

Più di recente, la seconda Conferenza internazionale sul clima e l'acqua

(Espoo, Finlandia, agosto 1998; Omm/Unesco, in stampa) ha concluso, per quanto

concerne l'incidenza dell'evoluzione del clima sul genio idraulico: "...questo

insieme di lavori soffre di una carenza evidente di armonizzazione scientifica,

ciò che rende per il momento difficile la valutazione obiettiva della sua

utilità globale per i decisori".

È chiaro che occorre interrogarsi

sull'ipotesi attuale di "stazionarietà" delle serie cronologiche.

Si devono dunque assolutamente mantenere siti di misura del flusso a lungo termine

nelle aree poco toccate dalle attività umane. Inoltre, questi siti permetteranno

di condurre progetti mondiali sul clima, quali il Sistema mondiale di osservazione

sul clima (Smoc) e il Sistema mondiale di osservazione dell'ambiente terrestre

(Gtos).

Flusso

negli ambienti naturali

La costruzione di un serbatoio ha ripercussioni

sul regime dei fiumi. Ogni opera attuale o futura deve permettere il flusso d'acqua

negli ambienti naturali. Si deve anche determinare l'apporto necessario agli ecosistemi

fluviali come pure alle zone umide. Se si vogliono assicurare questi flussi e

sfruttare le riserve in maniera efficace, è necessario disporre di informazioni

sui flussi di entrata e sul consumo e la domanda di acqua per altri usi. C'è

sempre più bisogno di sistemi di sorveglianza in tempo reale al fine di

stabilire piani di stoccaggio e di irrigazione. Il flusso negli ambienti naturali

e il riconoscimento del valore economico dell'acqua sollevano ugualmente la questione

dei diritti scambiabili. Il commercio di acqua sembra un modo equo di giungere

ad aggiustamenti strutturali nelle zone irrigue e di passare da un consumo debole

o marginale a usi di più grande valore, quali il flusso nell'ambiente per

le zone umide, i corsi d'acqua, ecc.

Gestione

delle pianure alluvionali e delle zone umide

Le pianure alluvionali

e le zone umide sono indispensabili all'equilibrio ambientale. Purtroppo, le prime

sono ambite per l'agricoltura e come zone di edificazione di città, mentre

le seconde sono sacrificate in gran numero alle costruzioni residenziali e ad

altre destinazioni urbane. C'è bisogno di informazioni idrologiche per

lottare contro le inondazioni e trarre profitto dalle zone umide al fine di garantire

la quantità e la qualità delle risorse, stabilendo diverse condizioni

naturali e ecologiche. È necessario conoscere i livelli di crescita, la

configurazione del flusso, i flussi passati, le caratteristiche idrauliche delle

zone umide e delle pianure alluvionali, ecc. per condurre al meglio questi cambiamenti

di modo sano e durevole.

Gestione dei corsi d'acqua

|

| Una foresta

primigenia |

|

Queste misure mirano a proteggere i corsi d'acqua da attività che nuocciono

alla loro struttura e agli habitat naturali. Per esempio, l'estrazione di sabbia

e ghiaia dal letto o dalle sponde di un fiume può avere effetti nefasti

sull'equilibrio ecologico. Nell'ambiente fragile e dinamico che lo costituisce,

i lavori di escavazione rischiano di accelerare l'erosione, di modificare il corso

del fiume o di deteriorare poco a poco gli ecosistemi. Lo sradicamento degli alberi,

dei cespugli, ecc. ha le stesse conseguenze. I dati utilizzati in questo caso

comprendono l'idraulica del fiume, la qualità dell'acqua, la sedimentazione,

l'utilizzazione delle terre, i bisogni della fauna e della flora che vivono in

questo ambiente.

Indicatori

dello stato dell'ambiente

Gli Stati esigono sempre più che i progetti

che beneficiano di finanziamenti pubblici si traducano in un miglioramento considerevole

dell'ambiente naturale. È dunque importante poter seguire lo stato dell'ambiente

e valutare così i programmi di ripristino e le politiche adottate. Molti

indicatori integrano i dati idrologici, fra cui l'altezza della falda freatica,

lo scambio di sostanze nutritive, la presenza di pesticidi, le tendenze della

salinità nei corsi d'acqua, le risorse e la domanda, i regimi di flusso

e il disboscamento dei bacini scolanti.

Conclusioni

e raccomandazioni

Il bisogno fondamentale di dati idrologici e connessi

per diversi usi resta inalterato. Ma molte cose si sono evolute:

- l'importanza

accordata allo sviluppo durevole e all'ambiente;

- l'evoluzione delle

caratteristiche dei dati raccolti, grazie alle capacità di modellizzazione

e ai progressi tecnici;

- la visione globale adottata per la raccolta

di informazioni, tenendo conto delle interazioni fra il ciclo idrologico e la

terra;

- il bisogno di dati quali le caratteristiche (qualità,

rapidità, ecc.) varia in funzione della loro destinazione.

Di conseguenza, i Paesi dovrebbero:

- riconoscere il ruolo determinante

dei dati idrologici e connessi con la gestione delle risorse idriche secondo il

principio dello sviluppo durevole;

- rivedere i loro bisogni in funzione

dei tipi di dati raccolti, della precisione richiesta e della classe di qualità

secondo le applicazioni e gli usi;

- creare e adottare costantemente

le reti integrate che corrispondono ai bisogni attuali e futuri di informazione;

- vigilare affinché la sorveglianza dei dati idrologici e connessi

prosegua nei vecchi siti al fine di misurare l'incidenza della variabilità

e dell'evoluzione del clima;

- contribuire agli studi idrologici mondiali

trasmettendo i dati idrologici e connessi si cui si dispone;

- integrare

nelle attività di valutazione, di uso e di gestione delle risorse d'acqua

i progressi compiuti in materia di raccolta dei dati e di modellizzazione idrologica;

- percepire la natura multidisciplinare di valutazione, di valorizzazione

e di gestione delle risorse d'acqua e tenerne conto nella raccolta dei dati idrologici

e connessi;

- conservare le loro reti in modo da utilizzare al meglio

le risorse allocate per farlo, raccogliendo dati e informazioni utili a diversi

usi, consapevoli che le caratteristiche che dovranno presentare questi ultimi

potranno variare in funzione della loro destinazione.

B.J. Steward

Capo dell'Idrologia all'Ufficio meteorologico

di Melbourne, Australia

Presidente del gruppo di lavoro dei sistemi di

base della Commissione di idrologia dell'Omm

Tratto

da Bulletin (Bollettino dell'Organizzazione meteorologica mondiale), volume 49,

n. 3, luglio 2000, pgg. 248-253

L'Omm

ha sede a Ginevra, cp 2300, CH-211 Genève 2, Suisse