Il

deserto risale

lo stivale

È

allarme:

la desertificazione minaccia anche la Pianura

del Po e l'Emilia Romagna.

"Siccità e desertificazione minacciano

la sopravvivenza di un quinto della popolazione

mondiale - più di un miliardo di persone

- e hanno portato alla riduzione dello strato

superficiale del suolo e della sua capacità

produttiva in un terzo della Terra (4 miliardi

di ettari)".

Sono questi i numeri emersi al convegno "Siccità

e Desertificazione" tenuto a Rimini nel

novembre 2004 e organizzato da Regione e Arpa

Emilia-Romagna per fare il punto sul monitoraggio

della desertificazione e della siccità

nel bacino del Mediterraneo.

Il concetto di "Desertificazione"

La disponibilità di riserve idriche

è fondamentale per l'ecosistema e per

le attività primarie dell'uomo e gli

eventi siccitosi possono avere un impatto

rilevante sia sull'ambiente che sull'economia.

La definizione più accettata di desertificazione

è stata data dalla Convenzione delle

Nazioni Unite per la Lotta alla Desertificazione

(UNCDD) dove viene definita come "degradazione

del territorio in aree aride, semiaride e

sub-umide secche dovuta a vari fattori, comprese

la variazioni climatiche e le attività

umane". Il concetto di degrado del territorio,

che comporta un impoverimento delle qualità

del territorio, va distinto da quello di desertificazione.

Un'area desertificata perde, infatti, irreversibilmente

la capacità di sostenere la produzione

agricola e forestale (sterilità funzionale).

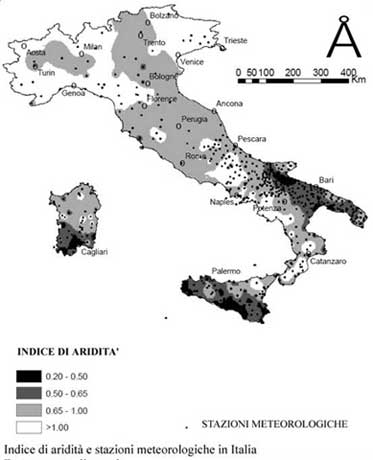

Nelle regioni aride, semiaride e secche l'indice

di aridità oscilla tra 0.05 e 0.65.

Questo valore è dato dal rapporto delle

precipitazioni annuali e il potenziale di

evapo-traspirazione.

Un fenomeno di portata globale

La desertificazione nelle sue forme più

intense interessa oltre 100 paesi minacciando

la sopravvivenza di più di un miliardo

di persone. La situazione è particolarmente

drammatica nelle zone aride dove il 70% delle

aree, corrispondenti a un quarto dell'intera

superficie terrestre, risultano minacciate.

Siccità e desertificazione dipendono

principalmente dal clima, ma nei paesi del

Mediterraneo settentrionale sono dovuti allo

sfruttamento intensivo dei terreni e delle

risorse idriche e perciò all'uso non

sostenibile delle risorse naturali da parte

dell'uomo. Si stima che circa 135 milioni

di persone rischiano di dover abbandonare

la propria terra a causa dell'avanzata del

deserto. In Africa, nelle aree del Sahel,

del sub-Sahara del Corno d'Africa, dove il

processo è ancora più rapido

si stima che circa 60 milioni di persone saranno

costrette a migrare verso l'Africa del Nord

e l'Europa entro il 2020.

Mediterraneo: zona di transizione

Il problema è molto presente anche

nelle aree temperate. In questo contesto,

il Mediterraneo rappresenta una zona di transizione

dove le aree desertificate sono intervallate

da quelle a rischio di desertificazione.

I paesi del bacino del Mediterraneo, infatti,

negli ultimi anni sono stati interessati da

una notevole riduzione delle precipitazioni.

La degradazione del territorio nell'area mediterranea

è spesso legata a pratiche agricole

povere: in risposta ai pericoli naturali,

alle siccità, alle inondazioni, agli

incendi boschivi e alle attività umane

i suoli diventano salini, aridi, sterili e

improduttivi. L'abbandono dei campi successivo

alla crisi agricola del nostro secolo ha ulteriormente

aggravato la situazione e l'economia moderna

contribuisce al problema: fertilizzanti, pesticidi,

metalli pesanti, agricoltura intensiva e l'introduzione

di specie vegetali esotiche invasive stressano

incessantemente i nostri suoli.

A lungo l'agricoltura si e' trovata sul banco

degli imputati quando si parla di desertificazione,

"ma il degrado complessivo delle risorse

ambientali e' dato dall'insieme delle attività

produttive- sottolinea Massimo Iannetta responsabile

del gruppo "Lotta alla Desertificazione"

dell'Enea - oltre all'agricoltura ci sono

il turismo, l'industria, l'attività

estrattiva e l'urbanizzazione che concorrono

al processo di desertificazione".

La scarsità di risorse idriche che

ne è conseguita ha determinato una

crescente sensibilità verso i problemi

legati a fenomeni siccitosi che risultano

particolarmente gravi nelle regioni a clima

arido o semiarido in conseguenza della notevole

variabilità delle grandezze idrometeorologiche

e dell'elevato grado di sfruttamento delle

risorse idriche disponibili.

La desertificazione avanza lungo l'Italia

La percentuale di territorio italiano a rischio

desertificazione "e' stabile da un paio

di anni al 30% -

continua Massimo Iannetta - la stima delle

Nazioni unite del 98-99 era al 27%, ed è

cresciuta arrivando al 30% nel 2003. Poi circa

due anni di precipitazioni più abbondanti

hanno stabilizzato, per ora, il dato".

Studi per mappare il rischio di desertificazione

in Italia sono già stati condotti all'interno

di progetti condotti su scale globale (Eswaran

e Reich, 1998), continentale (progetto DISMED,

2003) e nazionale. Le immagini al satellite

del bacino del Mediterraneo rendono un'idea

dell'importanza del problema, ma gli studi

che analizzano e sommano insieme il contributo

del clima, del suolo, della vegetazione, e

delle attività umane forniscono un

quadro più completo e accurato della

situazione territoriale italiana.

|

|

Indice di aridità

e stazioni meteorologiche in Italia

|

|

|

Le

regioni a rischio

Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna

mostrano il processo di desertificazione in

stato avanzato. Anche le regioni del centro

nord, in particolare Toscana ed Emilia Romagna,

manifestano un peggioramento della situazione

idrometeorologica e sono sempre più

vulnerabili all'irregolarità delle

precipitazioni. Il deserto avanza velocemente

sulle fasce costiere e nelle zone collinari

del Sud: l'analisi climatica del 2003 rivela

una tendenza negativa della condizione idrometeorologica

dell'Emilia Romagna: i valori dell'Indice

di Precipitazione Standardizzato (SPI) segnalano

che la regione negli ultimi 50 anni si è

gradualmente impoverita di acqua nel terreno,

tendendo ad assumere condizioni di moderata

siccità, solo a tratti severa. In Emilia

Romagna il consumo d'acqua dal 1975 al 2003

è passato da 1,882 a 2,125 milioni

di metri cubi all'anno, con incrementi significativi

soprattutto per uso agricolo (da 1,002 a 1,405

milioni di metri cubi) e civile (da 350mila

a 487mila metri cubi).

Urbanizzazione e agricoltura intensiva

sotto accusa

L'Istituto Sperimentale per lo Studio e la

Conservazione del Suolo ha sostenuto la realizzazione

di un nuovo atlante sul rischio di desertificazione

in Italia: qualità del clima, del suolo

e della vegetazione sono i 3 indici a cui

gli scienziati dell'Agenzia Ambientale Europea

hanno fatto riferimento per compilare una

mappa con scala 1:250,000. Il dato più

preoccupante è che la maggior parte

della Sicilia, Puglia e sud della Sardegna

hanno indici di aridità inferiori a

0.65, tipici dei territori desertici. Anche

i suoli del Sud e parte del Centro Italia,

la Pianura Padana e le Alpi sono minacciati

da siccità e inaridimento. Nel nostro

Paese, caratterizzato da un territorio fortemente

antropizzato, l'estendersi dei processi di

desertificazione è in rapporto diretto

con la crisi delle città principali

che ad un assetto tradizionale del paesaggio

costituito da sistemi abitativi a forte compenetrazione

naturale a basso consumo di risorse, sostituisce

un modello basato sulla cementificazione massiccia,

il dispendio energetico e l'inquinamento ambientale.

All'urbanizzazione di nuove aree corrisponde

l'abbandono e l'esodo dei centri storici con

la scomparsa di presidi territoriali capaci

di una corretta gestione del paesaggio. Si

determina un processo di desertificazione

fisico e sociale. Al degrado architettonico,

l'erosione dei sistemi montani, collinari

e di pendio corrisponde il depauperamento

delle risorse umane. L'emigrazione, la eredità

di identità, la caduta dei valori sono

aspetti socio culturali della desertificazione.

Monitorare e arginare il fenomeno: i progetti

su scala nazionale e internazionale

Anche se siccità e desertificazione

in Italia sono fenomeni che non hanno la drammaticità

del continente africano o di alcune zone di

Asia e America Latina, non sono da trascurare.

La situazione è ancora sotto controllo,

ma il fenomeno sta assumendo sempre più

dimensioni generali e segnali negativi provengono

dalla pianura bolognese e ravennate.

La Convenzione sulla lotta alla Siccità

e alla Desertificazione delle Nazioni Unite

(UNCDD), firmata a Parigi nel 1993 e ratificata

in Italia nel 1997, rappresenta uno strumento

giuridico internazionale che impegna tutti

i paesi firmatari (190) a cooperare nella

lotta alla desertificazione per attenuare

gli effetti della siccità nei paesi

gravemente colpiti con un approccio che migliori

le condizioni di vita delle popolazioni locali.

Gli sforzi per combattere la desertificazione

vengono intensificati a livello locale grazie

allo sviluppo e all'attuazione dei Piani di

Azione Nazionale (PAN), Sub-Regionale (SRAP)

e Regionale (RAP) finalizzati alla riduzione

delle perdite di produttività dei suoli

causate da cambiamenti climatici e attività

antropiche, da elaborare con quelli delle

altre regioni. A questo fine, nel 1997, il

Governo Italiano ha istituito presso il Ministero

dell'Ambiente e della Tutela del Territorio,

il Comitato Nazionale per la Lotta alla Desertificazione.

Alle radici del problema: una crisi idrica

planetaria

"La Terra è minacciata dalla crisi

dell'acqua" avverte la Banca Mondiale.

All'inizio del '900, l'Umanità utilizzava

circa 600 chilometri cubi di acqua. Oggi ne

utilizza 6.000: dieci volte tanto. Negli ultimi

dieci anni la popolazione umana è raddoppiata.

Ma i consumi di acqua si sono quasi quadruplicati,

tanto da sfiorare, ormai le capacità

di riciclaggio della natura che, ogni anno,

col suo ciclo idrogeologico, rende disponibile

all'uomo da 9.000 a 14.000 chilometri cubi

di acqua potabile. L'uomo ne utilizza i 40

- 65%, ma si calcola che nel 2050, quando

la popolazione mondiale supererà i

nove miliardi di persone, la domanda di acqua

potabile potrebbe eguagliare, se non superare,

l'offerta della Natura.

"E' ormai indispensabile dare un nuovo

valore all'acqua - ha dichiarato al convegno

di Rimini Guido Tampieri, assessore all'Agricoltura

e all'Ambiente - occorre governare questi

problemi tenendo conto della dinamica delle

risorse, cioè della disponibilità

dell'acqua, e non, come spesso accade, assecondando

la dinamica della domanda. Bisogna rivedere

la gerarchia dei bisogni; ridurre perciò

i consumi d'acqua, consumare meno e meglio".

Valentina Robbiati

Links:

Links:

http://www.unccd.int

http://www.soilmaps.it

http://www.desertification.it

http://www.desertnet.de

http://dismed.eionet.eu.int

http://www.soil-index.com/

http://www.arpa.emr.it

http://www.minambiente.it

La

Newsletter La

Newsletter |

|

|